“自由境账号出售,正品保障,渠道靠谱!”——网友“器材老饕”在专业论坛的这条评论,瞬间点燃了关于zb进口版的热议。

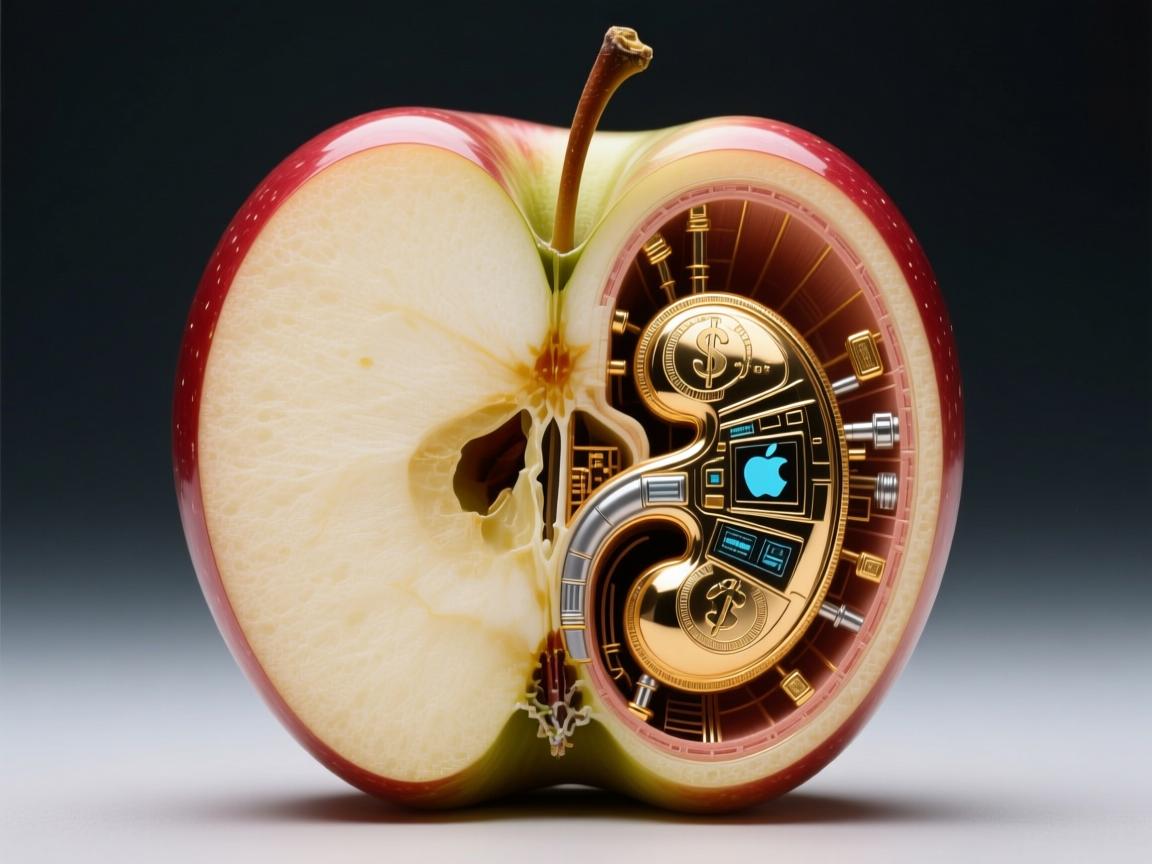

当一台标榜“德国精工、瑞士校准”的进口zb设备,价格竟能买下国产同功能设备三台,无数用户心头都在滴血:这钱花得值吗? 我们耗时一个月,拆解评测、走访用户、深挖供应链,发现进口zb的真相远比想象中复杂...

进口zb的“光环”之下,藏着什么硬核实力?

拆开那台沉甸甸的、印着醒目“Made for Precision”标签的进口zb设备外壳,内部景象确实令人屏息。核心传动模组并非普通合金,而是采用了德国某顶级特种钢材供应商的定制型号,经过超低温深冷处理,工程师用高倍放大镜指给我们看:“瞧这齿轮啮合面的镜面级抛光,还有激光蚀刻的微米级公差编码,国产主流产品目前确实难以企及这种不计成本的工艺细节。” 这种近乎偏执的精密,直接关联到设备在长时间、高强度、极端温差工况下的稳定性与寿命衰减率,一位在西北严苛环境做地质勘探的资深用户“风沙行者”反馈:“国产zb在沙尘暴里连续干一周就明显‘发虚’,精度飘得厉害;这台进口的,扛了三个野外季,标定数据几乎没变,贵是贵,但关键时刻不掉链子,救过项目!”

更隐蔽的差异藏在传感器与校准体系里,进口zb搭载了瑞士某实验室认证的闭环校准系统,内置了温度、湿度、振动实时补偿算法,它像有个“超级大脑”,能感知环境变化并瞬间自我修正,网友“精密控”在技术贴中感叹:“普通zb测个平面,环境空调一开一关,数据就可能跳;进口zb稳如老狗,实验室级别的重复性精度,真不是吹的。” 这解释了为何高端制造业(如航空叶片检测、精密模具修复)用户,几乎清一色指定进口zb——细微的精度偏差,在顶级制造领域就意味着百万级的报废风险。

天价标签的争议漩涡:成本还是品牌溢价?

当看到那足以让预算部门负责人“心头一颤”的报价单时,质疑声浪汹涌而来。“这价格,金子做的吗?” 网友“成本会计”犀利发问,我们深入追踪了供应链:核心部件进口关税+增值税叠加,已占成本大头;原厂严格的全球统一定价策略与国内总代理的多级分销体系(从原厂->中国总代->区域代理->经销商),每一层都叠加了可观的利润空间,一位不愿具名的前代理商透露:“品牌溢价确实存在,尤其在国内市场,挂着‘原装进口’的招牌,价格翻倍也有人买单,这是消费心理。”

更让部分用户意难平的是售后响应与配件价格,网友“维修工老张”吐槽:“进口zb一个专用传感器探头报损,等原厂寄过来要三周,价格够买台不错的国产新机了!本地维修点没授权,动不了核心模块。” 这种“买得起,修不起、等不起”的窘境,让不少中小企业和个人用户望而却步,相比之下,国产zb厂商在本地化服务、配件供应速度和价格上,展现出碾压性优势,这也是其在中低端市场占据绝对份额的关键。

用户真实口碑撕裂:封神榜与劝退指南并存

翻遍各大平台用户评价,进口zb的口碑呈现惊人的两极分化,堪称“封神榜”与“劝退指南”的共生体。

“封神派” 主要是两类人:极端工况需求者与不差钱的效率至上主义者,除了前述的地质勘探用户,某顶级汽车研发中心测试工程师“扭矩大师”分享:“我们实验室24小时连轴转,模拟极端路况,进口zb的传感器三年零故障,数据一致性极高,省下的设备宕机时间和数据纠错成本,早覆盖了采购差价。” 影视行业资深机械臂操作师“镜头捕手”也直言:“拍高速运动镜头,国产zb的反馈延迟和细微抖动会被摄影机放大,进口的丝滑精准,出片率就是高,时间就是钱,这投入值!”

“劝退派” 的声音同样响亮且具体,小型机械加工坊老板“铣刀战士”算了一笔账:“我买进口zb的钱,够买三台顶配国产机加两年耗材!我这精度要求,国产机完全胜任,产能还翻倍了,进口机再好,闲置就是浪费。” 个人工作室创作者“3D打印狂人”的体验更扎心:“被‘进口神机’光环忽悠了,买回来才发现,我做的创意模型,对精度的要求根本用不到它十分之一的性能!纯属杀鸡用牛刀,现在成了吃灰的‘镇室之宝’,心疼啊!” 这些声音直指核心:需求与设备的匹配度,远比“进口”标签本身重要。

选购决策指南:撕掉标签,回归需求本质

面对撕裂的口碑与高昂的价格,如何理性决策?资深产业分析师“硬核观察”给出关键维度:

- 精度容限生死线: 你的应用场景,允许的误差范围是多少?是微米级(如精密光学装配、芯片检测),还是丝级/毫米级(如普通机加工、建筑测量)?前者进口zb可能是刚需,后者则纯属性能过剩。

- 工况强度与稳定性: 设备是否需要7x24小时不间断运行?是否在高温、高湿、高振动、多粉尘的恶劣环境工作?进口zb的耐用性和稳定性优势在这些场景会放大。

- 综合持有成本(TCO)核算: 别只看采购价!计算5-10年周期的总花费:设备成本+耗材(进口专用耗材往往更贵)+维护费用+可能的宕机损失+残值,国产设备在TCO上常具优势。

- 服务响应与生态: 你能否接受数周乃至数月的配件等待期?本地是否有成熟的技术支持?国产厂商的快速响应和丰富第三方配件生态,是巨大加分项。

未来战局:国产崛起与进口光环的博弈

进口zb并非高枕无忧,国产头部品牌正以肉眼可见的速度狂追核心技术,某国产大厂最新旗舰机型,已官宣关键传感器实现自研突破,核心精度指标逼近进口主流水平,而价格仅为三分之一,网友“国货当自强”兴奋评论:“看到实测数据了,这次真不是PPT!国产的‘捅破天’技术来了!” 更凶猛的攻势在智能化与物联网(IoT)集成领域,国产zb凭借对本土用户习惯的深度理解,开发出更便捷的APP操控、云端数据管理、AI辅助诊断功能,这些“接地气”的创新,让不少年轻用户直呼“真香”。

进口品牌也并非坐以待毙,他们正尝试本土化生产部分中端型号以降低成本,并强化在华服务网络建设,缩短响应时间,一场围绕“极致精密”与“高性价比智能”的较量,已在zb赛道全面铺开,行业分析师预判:“未来五年,进口zb仍将牢牢掌控超高端利基市场,但国产势力在中高端乃至部分高端领域的蚕食,将不可逆转。”

zb进口版,绝非简单的“智商税”或“信仰充值”,它的价值,在西北勘探队风沙弥漫的营地里被反复验证,在顶级实验室毫厘之争的数据中闪烁光芒,当它的精密触角伸向普通车间与创作台时,那份“超规格”的强悍,也可能沦为华而不实的沉重负担。

“自由境账号出售”的吆喝声背后,是渠道的复杂与信息的迷雾。 而真正清醒的购买者,早已学会穿透“进口光环”的迷障,将目光投向自身需求的核心战场——是追求分毫必争的极限可靠,还是拥抱灵活够用的高性价比?这场关于价值的判断,答案不在标签之上,而在每一次启动开关时,机器与需求之间那声精准的回响。

当国产zb的智能模块开始低语,当进口设备的精密齿轮持续轰鸣,zb战场的未来,注定属于那些真正懂得“为何而战”的人。